応用行動分析学(ABA)は、「行動がどのように環境から影響を受け、そしてまた環境に影響を与えるのか」を追求する学問です。

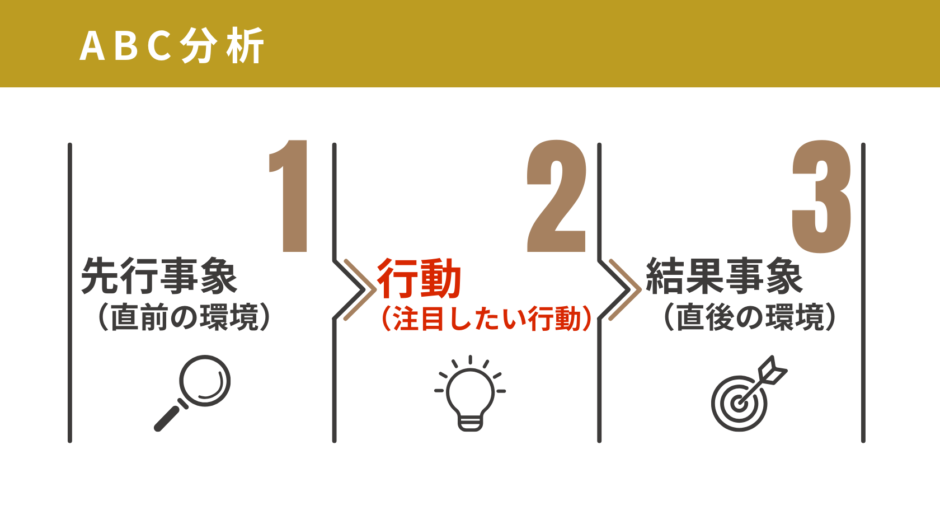

具体的には、ある行動が起こる前の状況や刺激(Antecedent: A)と、行動(Behavior: B)、そしてその行動によってもたらされる結果や反応(Consequence: C)の3つを一連の流れとして捉え、行動がどのように変化・維持されているのかを分析していきます。

これが「ABC分析」と呼ばれています。

ちなみに、「ABC」とは、以下の3つの英単語の頭文字をとったものです。

■A:Antecedent(先行事象)

■B:Behavior(行動)

■C:Consequence(結果事象)

たとえば、問題行動の修正に取り組む際には、まずはABC分析を行って、行動の理由(機能)を探り、そこから環境調整(A)と結果の調整(C)によって、行動を変えるプランを構築していくことが一般的です。

先行事象(Antecedent)とは、ある行動が起こる直前に存在していた環境や状況、刺激のことを指します。

具体的には、個体の内的状態(空腹や疲労など)や外的環境(指示、周囲の人や物など)、さらに直前に起こった出来事などが含まれます。

先行事象のひとつとして「合図(キュー)」があります。

アニマル・トレーニングでは、特定の行動を引き起こすための「合図」を行動と結びつけます。

例えば、手を上げながら「おすわり」と言う場合、「手振りや声のトーン」が先行事象となり、その直後にイヌがおすわりをして、続く「結果(ご褒美や褒め言葉など)」によってその行動が強化されます。

そして、望ましい行動を引き出すためには、先行事象をうまく調整することがカギとなります。

たとえば、イヌに「おすわり」を教えたい場合には、「イヌが落ち着いているタイミング」や、「集中できる環境を作り」などが重要です。

行動(Behavior)とは、客観的に観察できる身体的な動きだけでなく、ある程度定義可能なやりとりや姿勢、音声も含まれます。

動物が吠える、飛びつく、座る、伏せるなどはもちろんのこと、尾を振る、尻尾を上げる、目線をそらすといった微細な行動も観察の対象となります。

行動の記録や評価をする際に重要なことは、主観的な表現ではなく「客観的かつ具体的な行動」として書き出すことです。

×「イヌが威張っている」

〇「ヒトを見ながら立ち上がって吠えた」

問題行動や不適切な行動も同様で、「問題行動」という曖昧な言葉ではなく、「来客が玄関に入った直後に、イヌが玄関に走って行って連続的に吠えた」といったように、客観的に行動を記録します。

こうした情報が、後のABC分析で行動の原因(機能)を特定する助けになります。

結果(Consequence)とは、行動が起きた直後に与えられる刺激や環境変化を指します。

ここでのポイントは「行動の直後」というタイミングです。

応用行動分析学では、行動が増えるか減るかを基準に、強化(Reinforcement)と弱化(Punishment)に分類されます。

■正の強化(Positive Reinforcement):

行動の後に好ましい刺激が与えられ、その行動が増える。

■負の強化(Negative Reinforcement):

行動の後に好ましくない刺激が取り除かれ、その行動が増える。

■正の弱化(Positive Punishment):

行動の後に好ましくない刺激が与えられ、その行動が減る。

■負の弱化(Negative Punishment):

行動の後に好ましい刺激が取り除かれ、その行動が減る。

アニマル・トレーニングでは、動物の福祉やトレーニングの効率など考慮すると、正の強化を主軸にしたトレーニング手法が推奨されています。

結果事象による学習効果は、タイミングの正確さで大きく変わります。

「行動」と「結果」が、数秒以上空いてしまうと、行動と結果が結びつきにくくなります。

特に、アニマル・トレーニングでは、クリッカーやホイッスルなどを用いて、行動の瞬間を正確にマークすることで、より効果的に結果の意味を動物に伝えることができます。

▼関連記事:倫理/トレーニング方法

ABC分析をどのように使用するのか、「飼い主への飛びつき」を例に挙げて考えていきます。

■先行事象(A):

・飼い主が帰宅してドアを開けた瞬間。

・飼い主は、大きな声で犬に声をかける。

・飼い主は、手をバタバタさせる動きをする。

■行動(B):

・イヌは飼い主に向かって飛びつき、前足をかける。

■結果(C):

・飼い主は、笑って声をかける

・飼い主は、イヌの身体を撫でる。

・たまに「ダメ!」と言葉で叱る。

「犬が飛びつく」主な理由は、飼い主が帰ってきた刺激による興奮だと考えられます。

また、犬が飛びついた結果、飼い主からの「注目(たとえ叱る形であっても)」を得ているため、これが行動を強化している可能性が考えられます。

1.先行事象(A)の調整

■帰宅時のルーティンを静かに整える

・帰宅した直後に、イヌが興奮するような声掛けや、動作を抑える。

■成功しやすい環境設定

・飛びつけない距離を確保できる仕切りやゲートを設置する。

2.望ましい行動の強化

■行動の強化

・帰宅直後、イヌが興奮していない姿勢(座っている、または立っているが飛びつきそうにない状態)を取った瞬間に、強化子を提供する。

・強化子を提供する際には、イヌの興奮レベルを上げすぎないように注意する。

■成功しやすい難易度設定

・帰宅直後は、犬の興奮が高すぎて、飛びつくことが抑えられない場合は、それ以外のもう少し簡単なシチュエーションで練習をしてから、ステップアップする。

▼関連記事:倫理/トレーニング方法

飼い主やトレーナーがよく陥る失敗として、「望ましくない行動があったら叱ればよい」考え方です。

体罰を利用したトレーニングは、動物に「望ましい行動」を教える効率が悪いとされています。

なぜなら、罰は「どの行動が不適切であるか」を曖昧に示すだけで、「どの行動が望ましいのか」を明確に示さないからです。

ABC分析では、行動を減らすための「弱化(Punishment)」の使用には慎重であるべきだとされています。

体罰は、一時的に行動を抑制することがあっても、動物のストレスや関係性の悪化、別の問題行動の誘発につながる場合が多いからです。

強化と弱化の区別が曖昧なままトレーニングを続けると、意図せず望ましくない行動が強化されることがあります。

たとえば、動物の行動に対して「叱った」としても、動物にとっては「強化子(行動を増加させる刺激)」になっている場合があります。

「行動」と「結果」が、はっきりと関連づいていない場合、行動を強化する効果は薄まってしまいます。

例えば、犬が「オスワリ」をして、しばらく時間が経ってから「オヤツ」を提供しても、「オスワリ」以外の行動が強化させれしまう場合があります。

ここまで、ABC分析の概念から具体的な使用例まで、動物トレーニングに欠かせない視点を解説しました。

ABC分析を正しく理解することで、単なる「テクニック(方法論)」から、一歩進んだ「効果的な個別への介入」が可能になります。

科学的かつ、動物に優しい手法でアプローチすることで、動物と飼い主、トレーナーが信頼関係を深めながら、長期的に望ましい行動を生み出すことができるようになります。

行動の背景を読み解き、適切なフィードバックを与え、科学的な根拠に基づくトレーニングを実践することで、動物と人間がともに快適な生活を送ることができるでしょう。

▼倫理/トレーニング方法

▼L.E.G.Sモデルの紹介